胃内視鏡検査(胃カメラ)とは

胃内視鏡検査(胃カメラ検査)は、食道や胃・十二指腸などの消化管粘膜を直接観察できる検査です。極細のスコープの先にあるカメラを用いて、ポリープなど粘膜の病変を早期に発見できます。当院の胃カメラ検査は、経口検査と経鼻検査があり、患者様のご希望に応じてお選び頂いています。当院では、胃カメラ検査の苦痛を最小限に抑えて、楽に検査できるように鎮静剤を使用する方法も行っております。胃カメラ検査に不安がある方や苦手な方でも、安心して検査を受けて頂けます。

胃内視鏡検査(胃カメラ検査)は、食道や胃・十二指腸などの消化管粘膜を直接観察できる検査です。極細のスコープの先にあるカメラを用いて、ポリープなど粘膜の病変を早期に発見できます。当院の胃カメラ検査は、経口検査と経鼻検査があり、患者様のご希望に応じてお選び頂いています。当院では、胃カメラ検査の苦痛を最小限に抑えて、楽に検査できるように鎮静剤を使用する方法も行っております。胃カメラ検査に不安がある方や苦手な方でも、安心して検査を受けて頂けます。

経口内視鏡

小さいカメラがついたスコープを口から挿入します。舌の根元にスコープが触れるため、オェっという嘔吐反射が起こることがあります。当院では、患者様の苦痛を軽減するために、鎮静剤を使用する方法も行っております。また、副鼻腔炎や慢性鼻炎・花粉症などで鼻腔が腫れたり、出血がある場合は、経口内視鏡検査をお勧めしております。

経鼻内視鏡

スコープを鼻から挿入します。嘔吐反射がないため、内視鏡による不快感が少ない検査です。軽い局所麻酔のみで、鎮静剤の必要がありません。検査中、医師と会話することが可能です。

胃内視鏡検査が選ばれる理由

1消化器内視鏡学会専門医・指導医による検査

当院では、消化器内視鏡学会の専門医・指導医による検査を実施しております。豊富な経験と高い実績による正確な検査が可能です。患者様への検査結果も分かりやすい説明を行っております。検査に対するご質問にも、丁寧にお応えしておりますので、不安なことがありましたらどうぞお気軽にご質問ください。

当院では、消化器内視鏡学会の専門医・指導医による検査を実施しております。豊富な経験と高い実績による正確な検査が可能です。患者様への検査結果も分かりやすい説明を行っております。検査に対するご質問にも、丁寧にお応えしておりますので、不安なことがありましたらどうぞお気軽にご質問ください。

2鎮静剤を使用した苦痛のない無痛内視鏡検査

鎮静剤を少量使用することで、ウトウトと眠っている状態で検査を受けることができます。リラックスしながら、スコープ挿入時の苦痛も最小限に抑えることができます。当院の無痛内視鏡検査は、全身モニターを装着して安全に配慮しております。また、鎮静剤を用いて検査を行う場合は、車の運転ができないため、検査当日は車やバイクなどは運転しないでください。

鎮静剤を少量使用することで、ウトウトと眠っている状態で検査を受けることができます。リラックスしながら、スコープ挿入時の苦痛も最小限に抑えることができます。当院の無痛内視鏡検査は、全身モニターを装着して安全に配慮しております。また、鎮静剤を用いて検査を行う場合は、車の運転ができないため、検査当日は車やバイクなどは運転しないでください。

3検査後はリカバリールームにてお休み頂けます

検査後は、眠ったままリカバリールームにそのまま移動しますので、ゆっくりとお休みいただけます。鎮静剤を用いた場合は、目が覚めるまで安静にお過ごしください。

検査後は、眠ったままリカバリールームにそのまま移動しますので、ゆっくりとお休みいただけます。鎮静剤を用いた場合は、目が覚めるまで安静にお過ごしください。

4最新の内視鏡システム完備

当院では、オリンパス社の最新内視鏡システムを完備しております。微細な病変や腫瘍を正確に観察し、早期発見が可能です。約70~80倍に拡大して粘膜や血管などを直接確認できます。検査中に病変が見つかった場合は、その場で組織一部を採取して、生理検査や確定診断が可能です。

当院では、オリンパス社の最新内視鏡システムを完備しております。微細な病変や腫瘍を正確に観察し、早期発見が可能です。約70~80倍に拡大して粘膜や血管などを直接確認できます。検査中に病変が見つかった場合は、その場で組織一部を採取して、生理検査や確定診断が可能です。

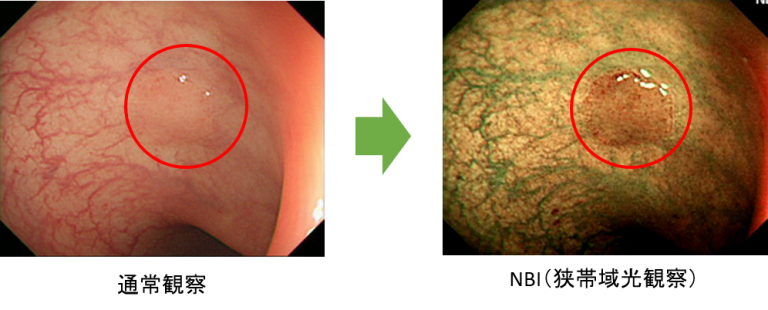

5特殊光(NBI)による詳細な内視鏡診断

最新内視鏡システムの特殊光(NBI)は狭帯域光という光で、粘膜表面の極細の毛細血管まで確認し、微細な病変やがんを発見できます。さらに拡大機能を使用することで、詳細な観察も可能になり、スムーズな診断に役立ちます。

6検査精度を高めるハイビジョンモニター

当院では、ハイビジョンモニターを導入しているので、高解像度の表示が可能となり、精度の高い診断を行います。微細な病変やがんを発見できます。また、天吊りアームによって、モニターを観察しやすく調整して医師の視野移動を少なくできるので、患者様の苦痛や負担を軽減できます。

当院では、ハイビジョンモニターを導入しているので、高解像度の表示が可能となり、精度の高い診断を行います。微細な病変やがんを発見できます。また、天吊りアームによって、モニターを観察しやすく調整して医師の視野移動を少なくできるので、患者様の苦痛や負担を軽減できます。

7徹底した感染予防

当院では、厳しいガイドラインに則って、徹底した感染予防を行っております。内視鏡検査の度に、器具の洗浄や消毒・殺菌しています。

当院では、厳しいガイドラインに則って、徹底した感染予防を行っております。内視鏡検査の度に、器具の洗浄や消毒・殺菌しています。

8土曜日の検査も可能

当院では、土曜日も内視鏡検査を実施しております。平日は時間が取れずに来院できない方も、土曜日を利用して検査が受けられます。

当院では、土曜日も内視鏡検査を実施しております。平日は時間が取れずに来院できない方も、土曜日を利用して検査が受けられます。

検査の流れ

Step1前日

夕食は前日の21時までに済ませてください。検査終了後まで、食べることはできません。服用している薬がある場合は服薬しますが、必要に応じて休薬します。服薬に関しては、医師の指示に従ってください。

夕食は前日の21時までに済ませてください。検査終了後まで、食べることはできません。服用している薬がある場合は服薬しますが、必要に応じて休薬します。服薬に関しては、医師の指示に従ってください。

Step2検査当日

検査当日は、朝食を摂らずにご来院ください。水分補給は、水で摂ってください。服薬に関しては、医師の指示に従って服薬または休薬してください。特に、抗血栓薬や糖尿病の薬を服用している場合は、事前に医師に相談してください。

検査当日は、朝食を摂らずにご来院ください。水分補給は、水で摂ってください。服薬に関しては、医師の指示に従って服薬または休薬してください。特に、抗血栓薬や糖尿病の薬を服用している場合は、事前に医師に相談してください。

Step3来院後

検査前の準備があるため、検査ご予約時間の約30分前にはご来院ください。来院されたら、受付・問診を行います。その後、胃の泡を消す薬を飲んで頂きます。

検査前の準備があるため、検査ご予約時間の約30分前にはご来院ください。来院されたら、受付・問診を行います。その後、胃の泡を消す薬を飲んで頂きます。

Step4胃内視鏡検査

経口検査

喉にキシロカイン薬を約3分間含み、飲み込んだ後にマウスピースを噛みます。

経鼻検査

薬剤で鼻腔を拡張させます。その後、スプレーで局所麻酔します。

※無痛検査の場合は鎮静剤を投与してから、検査開始となります。

Step5ご説明

後日診察時に画像をお見せしながら詳しく説明いたします。組織の一部を採取して検査に出した場合は、結果が出るまでに約2週間かかるため、再度その頃にご来院ください。

後日診察時に画像をお見せしながら詳しく説明いたします。組織の一部を採取して検査に出した場合は、結果が出るまでに約2週間かかるため、再度その頃にご来院ください。

検査費用

検査費用の目安の金額です。実際の診療内容によって金額は変動致します。

| 1割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|

| 胃内視鏡検査のみ | 約1,500円~約2,000円程度 | 約4,500円~約6,000円程度 |

| 胃内視鏡検査+病理組織検査 | 約2,500円~約4,000円程度 | 約7,500円~約12,000円程度 |